側頭動脈炎/GCA

側頭動脈炎(そくとうどうみゃくえん)、正式には巨細胞性動脈炎(Giant Cell Arteritis, GCA)は、主に高齢者に発症する血管炎の一種で、特に側頭部の動脈(浅側頭動脈)に炎症が起こる疾患です。

主な特徴

発症年齢:50歳以上に多く、特に60〜70代がピーク

性別比:女性に多く、男性の2〜3倍

関連疾患:リウマチ性多発筋痛症(PMR)と合併することが多い

⚠️ 主な症状

側頭部の新たな頭痛

顎のだるさ(咀嚼時の痛み)

視力障害や失明(眼動脈の炎症による)

発熱、倦怠感、体重減少などの全身症状

拍動性の痛みや側頭動脈の肥厚・圧痛

診断方法

側頭動脈の触診(拍動の減弱や圧痛)

血液検査(赤沈値の上昇)

側頭動脈生検(巨細胞の確認)

画像診断(PET-CTやMRIで血管炎の範囲を確認)

治療法

副腎皮質ステロイド(プレドニゾロン)が第一選択

急性期にはステロイドパルス療法(大量投与)を行うことも

低用量アスピリン:失明予防のために併用

IL-6受容体阻害薬(トシリズマブ):ステロイド抵抗性や再燃例に使用されることもある

なぜ危険なのか?

失明のリスクがあるため、早期診断・治療が極めて重要

大動脈瘤や解離などの大血管病変を引き起こす可能性もあり、生命予後に関わる

>>>>>>>>

巨細胞性動脈炎はこんな病気

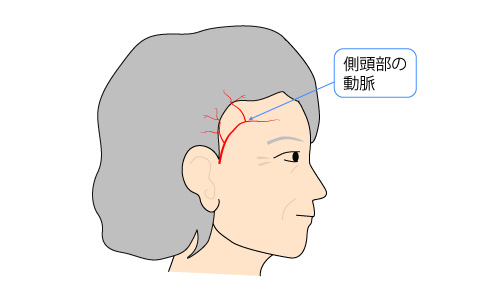

巨細胞性動脈炎は「血管炎(血管の炎症)」の一種で、主に頭部の血管(特に浅側頭動脈といわれる側頭部の血管)が障害されるまれな病気です。血管の組織を採取し、顕微鏡で観察すると「巨細胞」という多くの核を持つ巨大な細胞がみられるので「巨細胞性動脈炎」と呼ばれています。以前は好発部位が側頭動脈であるため、側頭動脈炎とも呼ばれていましたが、20%程度は側頭動脈ではなく、さまざまな部位の動脈に起こる可能性があるので改名されました。

50歳以上の高齢者に好発し、発症ピークは60代後半〜70代です。女性に多く、男性患者の約2倍とされています。病気の原因は不明ですが、巨細胞性動脈炎に対して副腎皮質ステロイドが効くことなどから、免疫の異常が関与する自己免疫疾患の一種ではないかと考えられています。

巨細胞性動脈炎の症状

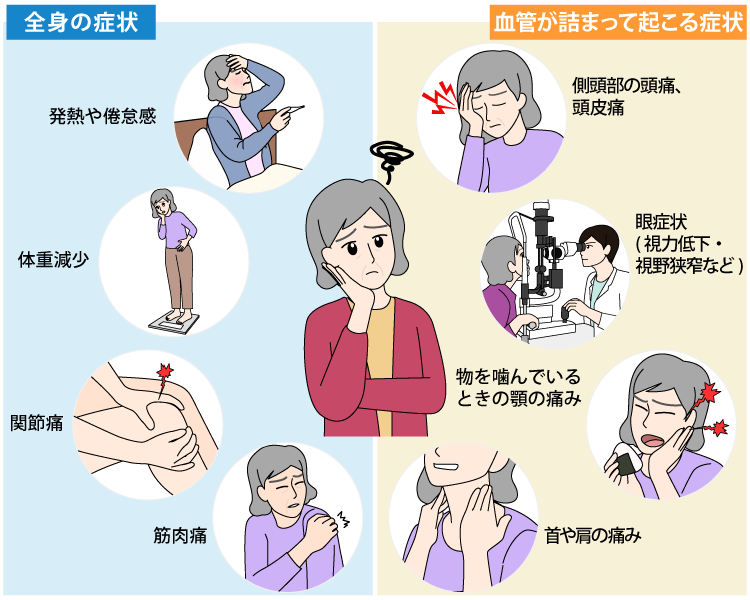

全身の炎症に伴う症状と、動脈の炎症で血管が詰まって起こる症状があります。

全身の炎症に伴う症状には、発熱・倦怠感・体重減少・関節痛・筋肉痛などがあります。血管が詰まって起こる症状には、ズキズキと脈が打つような側頭部の頭痛・頭皮痛・視力低下や視野狭窄(視野が狭まる状態)などの眼症状、顎跛行(がくはこう=物をかんでいるときの顎の痛み)、肩や首の痛みなどがみられます。

日本では、巨細胞性動脈炎の患者さんの30%程度が「リウマチ性多発筋痛症」を合併するといわれ、首や肩甲部、上腕、大腿部の筋肉痛を伴います。まれですが、脳梗塞や解離性大動脈瘤、心筋梗塞、長引くせきなどを合併することもあります。

巨細胞性動脈炎の検査・診断

血液検査では、リウマチの炎症度合いを検査する赤沈(せきちん=赤血球沈降速度)やCRP(体内で炎症性の刺激や細胞の破壊が生じると急激に増加するタンパク質成分)の数値で上昇がみられるほか、超音波検査や造影CT、造影MRI、PET-CTなどの画像検査では、大型血管の血管壁の肥厚(ひこう)が確認できます。

確定診断として、側頭動脈の一部を採取して顕微鏡で観察し、巨細胞や血管の炎症があるかを確認する側頭動脈生検を行ないますが、最近は身体に負担がほぼかからない超音波(エコー)検査で代用されることも多いようです。

診断には、1990年のACR(アメリカリウマチ学会)の分類基準を利用することが多いですが、2022年にACR/EULAR(欧州リウマチ学会)から新しい分類基準が作成されており、今後より多く利用されるようになっていくと考えられます。

巨細胞性動脈炎の治療法

急性期の治療薬として、最も確実な治療効果を示すのは副腎皮質ステロイドです。通常、推奨されている用量のステロイドで治療を開始し、病状が改善してきたら用量を徐々に減量していきます。ステロイドだけでは効果不十分、もしくは再発を繰り返す場合は、メトトレキサートなどの免疫抑制薬やトシリズマブという生物学的製剤を併用します。ただし高齢者がかかりやすい病気であるため、身体の免疫力低下による感染症へのリスクなど、薬剤の副作用を常に考慮して進めていきます。

○ 要件の判定に必要な事項

1.患者数(令和元年度医療受給者証保持者数)

1,269人

2.発病の機構

不明(遺伝要因としてHLA-DR*04遺伝子との相関が示唆される。)

3.効果的な治療方法

未確立(根治療法なし。)

4.長期の療養

必要(寛解、再燃を繰り返し慢性の経過をとる。)

5.診断基準

あり(日本循環器学会、日本リウマチ学会を含む11学会関与の診断基準等)

6.重症度分類

研究班で作成された巨細胞性動脈炎の重症度分類を用いて、重症を対象とする。

○ 情報提供元

難治性疾患政策研究事業

難治性血管炎の医療水準・患者QOL向上に資する研究班(難治性血管炎班)

研究代表者 針谷正祥 (東京女子医科大学医学部内科学講座膠原病内科学分野・教授)

<診断基準>

Definiteを対象とする。

巨細胞性動脈炎の分類基準(1990年、アメリカリウマチ学会による。)

1.発症年齢が50歳以上 | 臨床症状や検査所見の発現が50歳以上 |

2.新たに起こった頭痛 | 新たに出現した又は新たな様相の頭部に限局した頭痛 |

3.側頭動脈の異常 | 側頭動脈の圧痛又は動脈硬化に起因しない側頭動脈の拍動の低下 |

4.赤沈の亢進 | 赤沈が50mm/時間以上(Westergren法による。) |

5.動脈生検組織の異常 | 単核球細胞の浸潤又は肉芽腫を伴う炎症があり、多核巨細胞を伴う。 |

<診断のカテゴリー> | |

<重症度分類>

1)又は2)を認める場合を重症とする。

1) 巨細胞性動脈炎による以下のいずれかの臓器障害を有し、かつ巨細胞性動脈炎に対する副腎皮質ステロイドまたは免疫抑制薬を含む薬物治療を必要とする。

①良好な方の眼の矯正視力が0.3未満

②大動脈瘤または大動脈弁閉鎖不全症

③下肢又は上肢の虚血性病変

④活動性の頭蓋病変または大動脈病変

2) 巨細胞性動脈炎による以下のいずれかの臓器障害を有し、かつ巨細胞性動脈炎に対する外科的治療を必要とする。

①下肢又は上肢の虚血性病変のため壊疽になり、血行再建術若しくは切断が必要なもの、又は行ったもの。

②胸部・腹部大動脈瘤、大動脈閉鎖不全症が存在し、外科的手術が必要なもの又は外科治療を行ったもの。

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項

1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可能なものに限る。)。

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。

3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続することが必要なものについては、医療費助成の対象とする。